【第3弾】安全管理室 伊東昌広 先生

3人の娘の父でありながら消化器外科医として患者さんの診療にあたり、現在は安全管理室室長として安全で質の高い患者さん中心の医療を提供するための改善に務める伊東先生。今回は、外科医としてのキャリアを構築しながら、どのように育児と両立してきたのか、父親の立場からのお話を伺いました。

伊東 昌広

藤田医科大学病院 医療の質・安全対策部 安全管理室 室長

藤田医科大学 ばんたね病院 消化器外科 教授

1991年 藤田保健衛生大学 医学部卒

1992年 春日井市民病院 研修医

1994年 春日井市民病院 外科

1995年 東海市民病院 外科

1996年 藤田保健衛生大学病院 病院助手

1997年 第一子誕生

1997年 米国University of Nebraska Medical Center (UNMC), Dep. Of Transplantation Surgery, Reserch Fellow

1999年 第二子誕生

2000年 藤田保健衛生大学 消化器外科第2科 入局

2003年 第三子誕生

2015年 藤田保健衛生大学 医療の質安全管理部 室長

藤田医科大学 ばんたね病院 消化器外科 教授

患者さんを直接治せるのが外科医のいいところ

最初は母親と同じく自分も眼科医になろうかと考えていましたが、春日井市民病院で過ごした研修医時代に、全科ローテーションにより経験を積んだことで外科医の道を目指すようになりました。そこでは、とても教育熱心な4名の先生からたくさん学ばせていただきました。緊急手術の際には声をかけていただき、たくさんの手術を経験させていただきました。ほぼ毎日手術に携わっていたと思います。緊急手術が必要な患者さんのほとんどは、耐えきれない痛みを抱えて運ばれてきます。手術後に回復した患者さんから直接感謝をされることも多く、そこにやりがいを感じ、外科医の道に進もうと思いました。その後、もっと症例経験を増やしたいと思い、先輩から勧められた藤田医科大学病院に来ました。

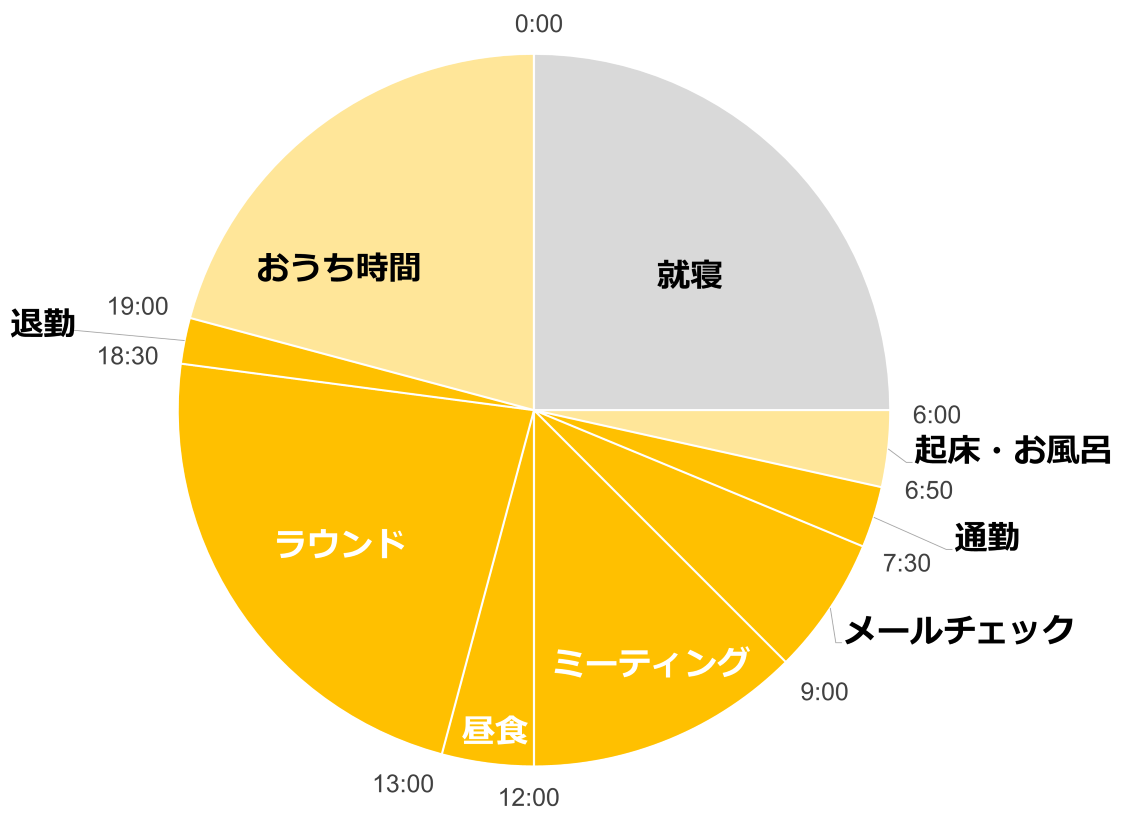

平日の一日のスケジュールを教えてください

今は働き方改革のおかげで時間に余裕がありますが、昔は「休みの日に勉強をする」よりも「働いて手技を学ぶ」ことのほうが重んじられていました。外科医をしていると、どうしても緊急オペが入ることがあるので子どもと関わる時間も周りに比べると少なくなってしまいます。ですが、仕事と家庭でしっかりとON/OFFをつけて、オフの日は家族と全力で遊んだり旅行に行ったりしました。子供たちが寝ている間に車に乗せ、起きたらディズニーランドに到着!といったサプライズ旅行を行ったこともあります。

ワークライフバランスを保つために、どのように時間管理をしてきましたか

外科は緊急の対応も多く忙しい診療科ですが、当医局は子育てには協力的です。入学式や卒業式、運動会など、家庭のイベント時には協力して休もうという風潮があります。夏休みもみんなで協力してシフトを組み、連休を確保しています。そのため、娘たちの学校行事などには、私も参加することができました。

ロールモデルはアメリカ時代のボス!!

1997年にアメリカに留学した時のボス(教授)がとても良い人で、権威のある先生でしたが家庭では率先して働く人だったので見習うべき存在でした。私の昭和時代の父親とは反対のタイプで、食事に招かれた時、ボスがメインディッシュを調理して奥様がサラダを準備した場合でも、「今日のディナーで一番美味しいのはサラダだ!」と奥様のことを褒める方でした。近くに米軍基地があり、そこには日本人の奥様もいて、その家庭に招待されたときのご主人は日本式で一切動かず、その話をボスにすると「奥さんは執事や奴隷ではない!」ととても怒っていました(笑)ボスの影響を受け、イベントや休みがあると極力家庭を優先し、家族で遊びに出かけていました。

奥様との子育ての分担をどのようにされていましたか

長女が生まれた5ヵ月後にアメリカに留学し3年間滞在しましたが、その間は病院からの緊急の呼び出しもなく、家族と一緒に過ごす時間が多くありました。アメリカ滞在中に次女も生まれ、おむつを交換したり、アメリカのアパートのプールで仕事後に子どもたちと泳いだりしていました。日本に帰国後、子が幼稚園、小学生の時と一番手のかかる時期は外科の仕事が忙しく、当時は睡眠時間が1時間しか確保できないこともあり、家庭に介入する時間があまりありませんでした。ですので、家庭のことは基本的には妻に任せていましたが、𠮟るのは私の担当でした。夫婦で役割分担というのは特に決めてはいませんでしたが、仕事を理由に家庭のことを妻に任せてしまっていることが多かったので、時間があるときは、極力家族サービスを行うように心掛けました。

アメリカと日本で、子育てのしやすさは異なりましたか

アメリカのネブラスカ州はすごく子育てがしやすい街でした。皆が優しかったです。子どもとスーパーに並んでいたらほぼ100%振り返って話しかけられますし、レストランでも子ども連れだったらきれいな色鉛筆と紙が必ず出てきました。家は色鉛筆とクレヨンだらけになったほどです(笑)ベビーカーを押している人には皆が気を遣ってくれますし、環境が全く違うと思いました。今はまだよくなりましたが、当時の日本ではショッピングモールでベビーカーを見ると嫌な顔をする人もいました。アメリカでは子どもに対する対応が良く、その時は日本もこうだったらいいのにな、、、と思いました。

振り返ってみて、子育てとの関わり方について、もっとこうしておけばよかったと思うことはありますか?

時間に余裕ができた今は、もっと子ども達が小さい頃に遊んでおけばよかったなあと思います。現在は、長女次女がすでに働いていて、三女だけ大学生です。今は娘たちが皆忙しくなってしまって、あまり頻繁に出かけられなくなり、少し寂しい思いをします。それでも、なるべく家族で交流する時間を確保するために、今は年に1~2回は家族旅行に行きます。最近では、冬はスキーへ行き、春は海に旅行へ行きました。

仕事と育児の両立について、どのように乗り越えてきたか教えてください

妻のおかげで家庭は円満です。外科医は呼び出されることが多いため、どうしても家族と過ごす時間が少なくなってしまいますが、子ども達に大きな反抗期はありませんでした。それはきっと、妻が私がいないときに私の悪口を言っていないからだと思います。妻も子ども達も私の仕事に対して、理解してくれていたのだと思い、家族に感謝をしています。育児については妻に任せてしまっていた部分が大きかったですが、子どもの進路のことなど、大事なことは夫婦で話し合ってきました。携帯電話を持たせる時期などもそうですね(笑)

2人の娘も医療の道へ

長女は藤田医科大学病院で歯科医として働き、三女は藤田医科大学の学生です。次女はアメリカで生まれたこともあってか海外に興味があり、今後海外で働きたいと言っています。3人ともとても素直に育ってくれました。3人の娘のうち、2人は医療関係の道に進んでいるため、自分の背中を見て育ってくれたのを実感でき、とても嬉しいです。

お休みの日はどのように過ごしていますか

京都の京田辺の実家を民泊にしているので、その古民家の掃除や修理をしています。山の中にあるので虫の駆除などもしたりしています。医学部に入る前は建築家になりたいと考えていた時期もあったので、ポジショニング、インテリアなども好きです。民泊には外国人観光客も来てくれます。のんびりするよりも体を動かしている方が好きなので、時間がある時は、管理してくれている人と一緒に家の整備をしています。家にいる日は、家族と買い物に行ったりします。ほかにも、建築に関連する雑誌を読むこと、建築関係の人の話を聴くことも好きです。

仕事と子育ての両立により、どのような影響がありましたか

子どもがいることで仕事に対するモチベーションに繋がります。外科は緊急の呼び出しもあり、忙しい医局ではありますが、だからこそ「家では家族とのこと」「職場では患者さんのこと」を考えるようメリハリをはっきりつけて働けるようになりました。そのおかげもあってか、あまりストレスを抱え込むことはありません。

藤田学園の魅力は「攻守ともに手を抜かないところ」

ロボット手術など、最先端の医療を取り入れ、ネームバリューも高まってきています。患者さんの医療安全の面もあわせて一生懸命に医療を遂行していく方向性が良いと思います。私の娘も藤田学園のビジョンに賛同して本学への進学・就職を決めました。これから益々発展していくと思いますので、期待しています。一生懸命に働く人には応えてくれるところも魅力の一つであり、働く上でのモチベーションに繋がります。

今後の目標を教えてください

年齢を重ねてくると次に何をやるのか考えながら動かなくてはいけないと思っています。私自身が手術をする機会も減っているため、手術以外にも病院の役に立てるように、現在の主務である医療安全の分野でも藤田医科大学がリードできるよう、今以上に医療安全に注力していきたいです。ほかにも、健診・人間ドックなど他の学会の資格を取得していけば、今後手術をしなくなっても医療に携われるため、さまざまな資格の取得も考えています。日本医療機能評価機構評価調査者(病院機能評価の訪問審査を担当する調査員の資格)も取得しました。今のキャリアに加えてセカンドキャリアとして活かしていきたいと考えています。

仕事と家庭をうまく両立させていくための、

若手医師のみなさんへメッセージ

「働き方改革により生じる自由時間の使い方をよく考えて」

働き方改革により、自分のプライベートの時間がこれまで以上に確保できるようになると思います。私たちの時代、外科医は勉強をする暇があったら体を動かせと言われ、多くの手術に参加し、先輩方の手術手技を学んできました。外科は経験症例が多いほどテクニックが身につき、患者さんを救うこともできるようになると考えられていたからです。今は勤務時間に制約があるため、昔のように朝から晩まで手術に入るこということが難しく、シミュレーションやビデオで学ぶというのが主流となっています。そのため、いかに自分で学べるかというのが鍵となります。今、外科医として生きていくためには、手術手技だけでなく、専門誌を読む、論文を書くなどの自己研鑽も非常に重要だと考えます。自分の時間をどう使うかで、医師としての能力に雲泥の差がつきます。若い時は先輩から色々なことを教えてもらうことができますが、年齢を重ねるにつれ、だんだんと教えてもらえなくなり、できないと分かると周りからも頼られなくなってしまいます。今の時代は男性も家事や育児に積極的に参加することが必須であり、家庭時間ももちろん大切にしてほしいですが、医師として、常に学び成長することも心掛け、家庭と仕事をバランスよくこなしていってほしいと思います。働き方改革によって増える自分時間。自由な時間が多いのは実はその分大変なことだということは知っておいてほしいと思います。

外科医は緊急の呼び出しもあるため、家事や育児に関わるのが難しいなかでもメリハリをつけて家族との時間を大切にしてきた伊東先生。

家庭と仕事の両立には、今まで以上に自分の時間をうまく調整し、家事・育児への参加とキャリア構築のため勉強が必要であると語りました。

女性の社会進出には、男性の家庭進出が欠かせません。

家庭と仕事の両立は女性のみならず、男性にとっても永遠のテーマ。色々な立場の方の経験談を今後もお伝えしていきます。