研究

1. 精神疾患を対象とした病態・発症メカニズムの解析及びトランスレーショナルリサーチの実施

当研究室では、アルツハイマー病にはじまり統合失調症、薬物依存、双極性障害、ADHD、うつ病、自閉症などの精神疾患を対象に、脳・神経系研究を分子生物学・神経精神行動薬理学の分野で行っています。ヒトでの疫学的・遺伝学的知見をマウスに反映し、精神疾患モデルマウスを作製し、行動薬理的・神経化学的に病態・発症メカニズムの解析を行うとともに、それを基盤とした新規治療薬・フィトケミカルおよび診断バイオマーカーの開発へと研究成果を医療に還元するトランスレーショナルリサーチを行います。研究目標はダニエル・キイス著「アルジャーノンに花束を」に出てくる治療モデルマウス「アルジャーノン」のような患者が希望する画期的な治療法を開発すること、その治療法の安全性評価・適正化を行い、実用化することです

2. 脱髄性疾患及びうつ病発症における分子基盤の解明ならびに新規治療薬の開発

脱髄性疾患、特に多発性硬化症は中枢神経系のオリゴデンドロサイト(グリア細胞の1つ)によって形成される髄鞘が破綻することで生じる疾患です。多発性硬化症の発症には自己免疫異常が関与するとされていますが、その分子基盤は未だ不明です。我々は、慢性脱髄モデルマウスであるMOG-EAEモデルやPLP4e/-トランスジェニックマウスを用いて脱髄が生じる過程で起こる種々の代謝産物変化、特にトリプトファン代謝産物に着目し、脱髄抑制に働く標的分子の探索を進めています。

他方でうつ病は現代病とも呼ばれ、様々な発症要因が考えられますが慢性的なストレスが大きな要因とも言われています。我々は社会的敗北ストレスによって作製したうつ病モデルマウスにおいて、アデノ随伴ウイルスを用いた細胞特異的な遺伝子操作、あるいは種々の分子生物学的手法を用いて、うつ病の発症に関与する遺伝子の特定やうつ病の遷延化機構の解明を進めています。

他方でうつ病は現代病とも呼ばれ、様々な発症要因が考えられますが慢性的なストレスが大きな要因とも言われています。我々は社会的敗北ストレスによって作製したうつ病モデルマウスにおいて、アデノ随伴ウイルスを用いた細胞特異的な遺伝子操作、あるいは種々の分子生物学的手法を用いて、うつ病の発症に関与する遺伝子の特定やうつ病の遷延化機構の解明を進めています。

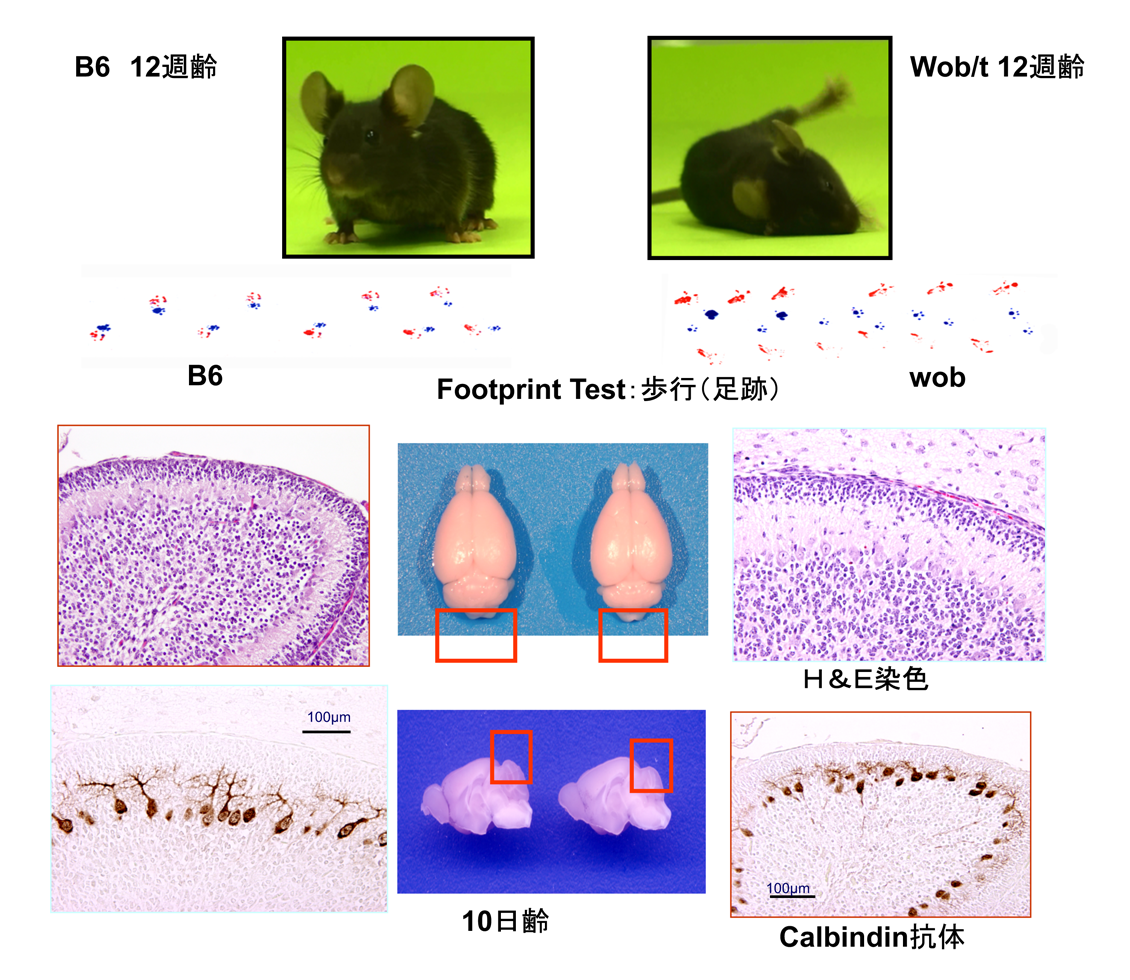

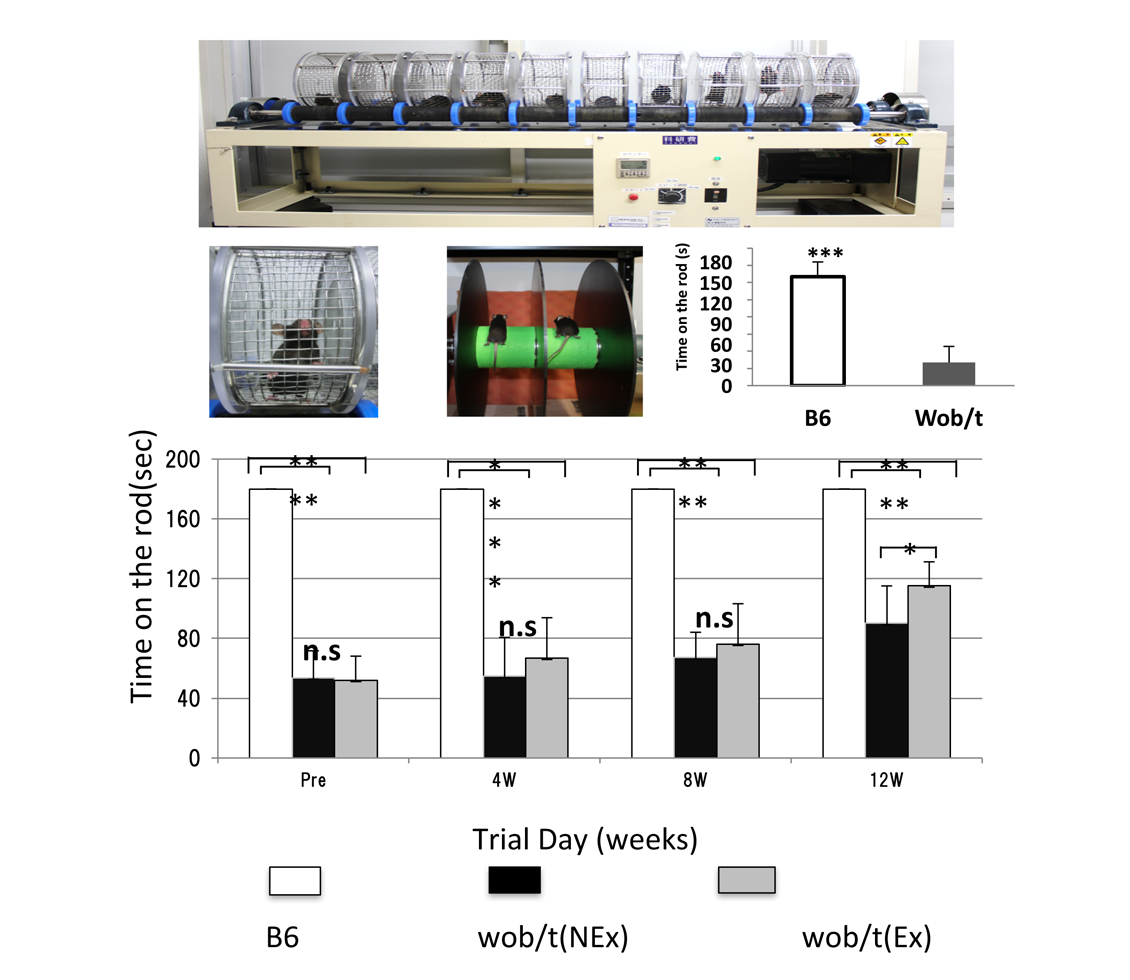

3. 本学で発見した小脳失調マウスの原因遺伝子の解析及び脳機能改善食品の小脳プルキンエ細胞への影響

本学において発見した突然変異型の小脳失調マウス(B6-wob/t;Wob/t)のphenotypeは、酩酊歩行、転倒、協調運動低下などの運動失調が認められます。興味深いことに、当該マウスは生後10日齢になると、小脳萎縮と小脳プルキンエ細胞が変性・脱落する病理組織病変が観察されました(Beppu H et al., Structure and Function, 11: 92-101. 2013; Shinzato M et.al., Structure and Function, 12: 10-8. 2013)。現在までに、当該マウスのフェノタイプを詳細に明らかにするために、Pelvic axis法(歩行解析法)や振戦(tremor)不随意運動の測定装置を独自に開発してきました(Takayanagi N et.al., J Neurosci Methods, 219:162-8. 2013; Beppu H et al., Structure and Function, 15: 62-70. 2017)。また、強制歩行運動などの介入試験により運動失調軽減が認められることを明らかにしています(Beppu H et al., Jpn J Compr Rehabil Sci, 6: 64-70. 2015)。その後の研究により、当該マウスで認められる小脳プルキンエ細胞変性の原因遺伝子を決定するために、次世代シーケンサーを用いて全エクソーム解析やメイトペアライブラリ法を行い染色体上に、143kbのXXX遺伝子の欠失が存在することが明らかとなりました。現在、トランスジェニックマウス手法を用いレスキュー実験を試みています(平成25-29年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業より支援)。さらに、脳神経賦活薬理療法や脳栄養機能性食品されるn-3系脂肪酸、D型アミン酸の混餌投与などの試験を進め運動失調改善の評価を行っています。

4. 経口栄養食品成分のがん悪液質症状に及ぼす影響

がんは日本において1981年より死因の第1位であり、2018年の死亡予測数も2017年に比べ約1100人が増加すると予測されています。生涯のうちに約2人に1人が罹患すると推計されており、国民の生命と健康にとって重要な問題です。このがんに対して抗がん剤をはじめ様々な研究が盛んに行われていますが、その中で最も対策が遅れているのが終末期がん患者に多く見られる「悪液質(cachexia)」です。悪液質は一般にがんの進行に伴い食思不振、次第に死をもたらす不可逆性の栄養不良に進展していきます。悪液質がもたらす栄養不良には、全身の炎症反応による代謝異常があり、インスリン抵抗性、骨格筋分解および脂質分解の亢進等の異化亢進が認められます。この代謝障害が高度になると栄養投与を行っても有効に利用されないため、悪液質の進展が少ない「前悪液質(pre cachexia)」時より栄養サポートを行うことが重要であると報告されています。

そこで、我々はモデルマウスを用いて経口栄養食品成分を、前悪液質時より投与することによる悪液質症状に及ぼす修飾作用を検討しています。多方面から経口栄養食品の悪液質症状緩和への可能性を追求し、その情報を基礎から臨床へ発信していきたい。

そこで、我々はモデルマウスを用いて経口栄養食品成分を、前悪液質時より投与することによる悪液質症状に及ぼす修飾作用を検討しています。多方面から経口栄養食品の悪液質症状緩和への可能性を追求し、その情報を基礎から臨床へ発信していきたい。