2024年度

【看護学科】水谷 凪沙さん・水野 可琳さん(2021年入学)

看護学科では、毎年約2週間、コンケン大学(タイ)・マラヤ大学(マレーシア)との交換留学を実施しています。今回は、2024年度 交換留学に参加された水谷 凪沙さんと、水野 可琳さんにお話を伺いました。

Q1. 研修に参加した理由は何ですか?

水谷 凪沙さん

水谷さん

私はもともと国際看護師を目指しており、そのために必要とされる英語力を身に付けるのはもちろん、海外特有の文化や風習を学びたいと思い参加しました。

コンケン大学を選んだ理由は、昨年度コンケン大学に渡航された先輩方のお話の中で、日本とタイにおける、精神疾患の患者へのアプローチの違いについて興味を持ったからです。また、昨年度コンケン大学から来た現地の留学生と仲良くなり、今でも連絡を取り続けています。その留学生たちに会えることも、コンケン大学を選んだきっかけの1つです。

私はもともと国際看護師を目指しており、そのために必要とされる英語力を身に付けるのはもちろん、海外特有の文化や風習を学びたいと思い参加しました。

コンケン大学を選んだ理由は、昨年度コンケン大学に渡航された先輩方のお話の中で、日本とタイにおける、精神疾患の患者へのアプローチの違いについて興味を持ったからです。また、昨年度コンケン大学から来た現地の留学生と仲良くなり、今でも連絡を取り続けています。その留学生たちに会えることも、コンケン大学を選んだきっかけの1つです。

水野 可琳さん

水野さん

3年生の3月に、オーストラリアの異文化看護研修に参加しました。その時、現地での研修を通して、日本とオーストラリアの違いに驚きました。そしてさらに様々な国の病院での実習の経験を重ねて、自身の視野を広げたいと思い参加しました。

マラヤ大学は、マレーシアの首都 クアラルンプールにあり、規模が大きく、最先端の医療設備が整っています。また、病棟での現場実習の時間が研修の大部分を占めていると聞き、現地の看護師や患者との関わりを通して、より日本とマレーシアの医療の違いを肌で感じられると思い、マラヤ大学を選びました。

3年生の3月に、オーストラリアの異文化看護研修に参加しました。その時、現地での研修を通して、日本とオーストラリアの違いに驚きました。そしてさらに様々な国の病院での実習の経験を重ねて、自身の視野を広げたいと思い参加しました。

マラヤ大学は、マレーシアの首都 クアラルンプールにあり、規模が大きく、最先端の医療設備が整っています。また、病棟での現場実習の時間が研修の大部分を占めていると聞き、現地の看護師や患者との関わりを通して、より日本とマレーシアの医療の違いを肌で感じられると思い、マラヤ大学を選びました。

Q2. 渡航前はどのような準備をしてきましたか?

水谷さん

大学で看護英語という授業があり、そこで学んだ知識が大変役に立ちました。また、日頃から1日の出来事について英語で日記を書いたり、英字新聞を読んだりしていました。

あとCambly(キャンブリー)というオンライン英会話サービスでは、英会話の練習だけではなく、看護英語に対応したコースがあり、授業+αとして看護の専門用語を学習していました。そのおかげでスピーキング力と語彙力が向上し、自分が分かる単語を手がかりに、前後関係を推測しながら現地の人とコミュニケーションをとることができました。ただ、すべての専門用語を聞き取れたわけではないので、自分が関わる診療科に関する専門用語を重点的に学習すべきだったと感じました。

大学で看護英語という授業があり、そこで学んだ知識が大変役に立ちました。また、日頃から1日の出来事について英語で日記を書いたり、英字新聞を読んだりしていました。

あとCambly(キャンブリー)というオンライン英会話サービスでは、英会話の練習だけではなく、看護英語に対応したコースがあり、授業+αとして看護の専門用語を学習していました。そのおかげでスピーキング力と語彙力が向上し、自分が分かる単語を手がかりに、前後関係を推測しながら現地の人とコミュニケーションをとることができました。ただ、すべての専門用語を聞き取れたわけではないので、自分が関わる診療科に関する専門用語を重点的に学習すべきだったと感じました。

水野さん

事前にマレーシアの医療制度についてインターネットで情報収集しました。

あとは、Cambly(キャンブリー)を活用して、ネイティブの先生と英会話の練習をしましたが、想像以上に現地では、自分の考えを英語で伝えることができませんでした。簡単な英単語を繋げてなんとかコミュニケーションをとることができましたが…校内やCambly(キャンブリー)などのオンライン英会話レッスンを活用して、日常的に英語に触れておくことをおすすめします。

事前にマレーシアの医療制度についてインターネットで情報収集しました。

あとは、Cambly(キャンブリー)を活用して、ネイティブの先生と英会話の練習をしましたが、想像以上に現地では、自分の考えを英語で伝えることができませんでした。簡単な英単語を繋げてなんとかコミュニケーションをとることができましたが…校内やCambly(キャンブリー)などのオンライン英会話レッスンを活用して、日常的に英語に触れておくことをおすすめします。

Q3. 留学中、大変だったことは何ですか?

水谷さん

看護展開というケーススタディの発表で、患者の情報を聞き出さなければならない時がありましたが、患者のカルテは英語とタイ語が混在しており、読み取るのに何度も現地の学生に力を借りました…あと、日本とタイでは実習生が担える範囲が大きく異なっているので、互いの看護体制の違いを認め合いながら、発表したことは大変でしたが良い経験になりました。

あとは、時間に対する感覚など、日常的に日本との文化の違いに戸惑うこともありましたが、そういった違いを受け入れることも大切だと思い、臨機応変に対応していました。

看護展開というケーススタディの発表で、患者の情報を聞き出さなければならない時がありましたが、患者のカルテは英語とタイ語が混在しており、読み取るのに何度も現地の学生に力を借りました…あと、日本とタイでは実習生が担える範囲が大きく異なっているので、互いの看護体制の違いを認め合いながら、発表したことは大変でしたが良い経験になりました。

あとは、時間に対する感覚など、日常的に日本との文化の違いに戸惑うこともありましたが、そういった違いを受け入れることも大切だと思い、臨機応変に対応していました。

水野さん

私も同じような経験があります。看護英語は事前に学習していましたが、実際の現場では英語とマレー語が混在しており、混乱しました。特に器具の英語名が分からず…そのたびに現地の学生に、「これ何?」と質問して分かりやすい英語で教えてもらい、なんとか乗り越えていました。今思えば、現地の学生とのコミュニケーションのきっかけになったので良かったと思います。

あとはマレーシアに到着した日に、滞在先の寮の部屋が停電していて(笑)管理人の方が英語を話せない方で困惑しましたが、ジェスチャーでなんとか乗り越えました。

私も同じような経験があります。看護英語は事前に学習していましたが、実際の現場では英語とマレー語が混在しており、混乱しました。特に器具の英語名が分からず…そのたびに現地の学生に、「これ何?」と質問して分かりやすい英語で教えてもらい、なんとか乗り越えていました。今思えば、現地の学生とのコミュニケーションのきっかけになったので良かったと思います。

あとはマレーシアに到着した日に、滞在先の寮の部屋が停電していて(笑)管理人の方が英語を話せない方で困惑しましたが、ジェスチャーでなんとか乗り越えました。

Q4. 研修中、印象に残ったことはありますか?

水谷さん

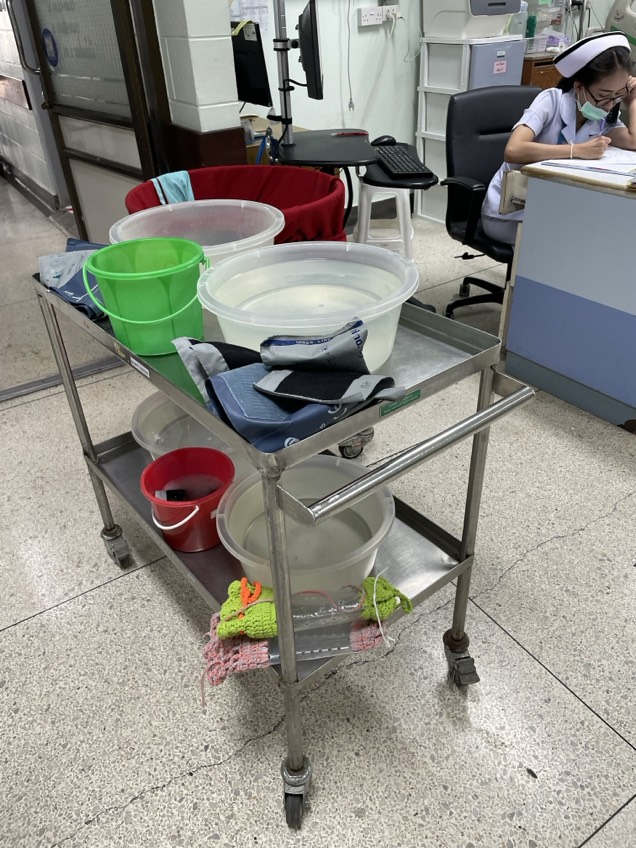

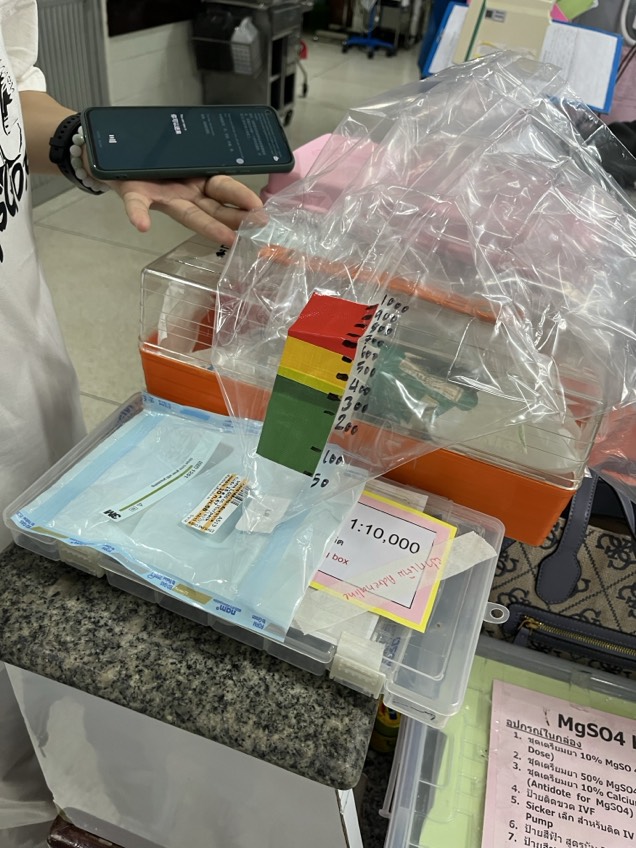

患者の運動を抑制する身体抑制の際に使用する手袋が、日本では布製のものを使用していますが、タイでは使用済みの点滴筒を再利用したもので代用していました。あとは、点滴を取り換える際に、日本では取り換える日時を点滴ボトルに直接記入していますが、タイでは、交換する曜日ごとに色分けして視覚化し、管理していました。このように、様々なものを工夫して治療にあたる様子は、とても印象に残りました。

患者の運動を抑制する身体抑制の際に使用する手袋が、日本では布製のものを使用していますが、タイでは使用済みの点滴筒を再利用したもので代用していました。あとは、点滴を取り換える際に、日本では取り換える日時を点滴ボトルに直接記入していますが、タイでは、交換する曜日ごとに色分けして視覚化し、管理していました。このように、様々なものを工夫して治療にあたる様子は、とても印象に残りました。

タイで身体抑制の際に使用されている点滴筒

タイで使用されている点滴用の袋

水野さん

日本では、患者の食事や排泄などの身の回りの世話も看護師が担うことが多いですが、マレーシアは家族が常に付き添い、患者の身の回りの世話をしていました。日本よりも、看護師がより患者の治療に専念できる環境だと感じました。

また、マラヤ大学の看護学部は1学年15人の少数精鋭で、私たちも看護師にマンツーマンで指導していただけました。実習内容は見学だけでなく、看護師にフォローしていただきながら実際に患者に対して処置を行い、様々な病棟で実習の経験を積むことができました。このようにマラヤ大学は、学生のうちから即戦力を身に付け、世界で活躍できる看護師の育成に力を入れているところが印象に残っています。

日本では、患者の食事や排泄などの身の回りの世話も看護師が担うことが多いですが、マレーシアは家族が常に付き添い、患者の身の回りの世話をしていました。日本よりも、看護師がより患者の治療に専念できる環境だと感じました。

また、マラヤ大学の看護学部は1学年15人の少数精鋭で、私たちも看護師にマンツーマンで指導していただけました。実習内容は見学だけでなく、看護師にフォローしていただきながら実際に患者に対して処置を行い、様々な病棟で実習の経験を積むことができました。このようにマラヤ大学は、学生のうちから即戦力を身に付け、世界で活躍できる看護師の育成に力を入れているところが印象に残っています。

Q5. 研修後、自分の中で変化は感じましたか?

水谷さん

先ほどの質問でも少しお話させていただきましたが、現地での実習中、様々な方法で患者の治療に取り組む様子を見て、発展途上国ではどのような治療がされているのか興味を持つようになりました。大学卒業後、まずは国内の病院で何年か経験を積むことになりますが、発展途上国でのボランティア活動にも積極的に参加して、どのような環境の中でも最善の治療ができるように、臨機応変な対応力や柔軟な発想力を身に付けていきたいと思いました。

先ほどの質問でも少しお話させていただきましたが、現地での実習中、様々な方法で患者の治療に取り組む様子を見て、発展途上国ではどのような治療がされているのか興味を持つようになりました。大学卒業後、まずは国内の病院で何年か経験を積むことになりますが、発展途上国でのボランティア活動にも積極的に参加して、どのような環境の中でも最善の治療ができるように、臨機応変な対応力や柔軟な発想力を身に付けていきたいと思いました。

水野さん

実習中、患者の家族が宗教上食べられないものを食事として持参してきたときに、同じ宗派の看護師が複数人で患者の説得にあたっていました。その方は重度の糖尿病で、足を切断しなければいけないほど重症だったので、おそらく家族は、少しでも元気になるように、本人が食べたいものを持ってきてくれたのだと思いますが…その時、看護師の方が、宗教上の理由でダメ、と患者に伝えるだけでなく、患者の話に耳を傾け、共感している様子を鮮明に覚えています。その姿を見て、将来、私も多様な国の文化や慣習を理解し、患者の気持ちに寄り添える看護師になりたいと思うようになりました。帰国後は引き続き英語の勉強はもちろん、様々な国の人々と積極的に英語でコミュニケーションをとるようにしています。

実習中、患者の家族が宗教上食べられないものを食事として持参してきたときに、同じ宗派の看護師が複数人で患者の説得にあたっていました。その方は重度の糖尿病で、足を切断しなければいけないほど重症だったので、おそらく家族は、少しでも元気になるように、本人が食べたいものを持ってきてくれたのだと思いますが…その時、看護師の方が、宗教上の理由でダメ、と患者に伝えるだけでなく、患者の話に耳を傾け、共感している様子を鮮明に覚えています。その姿を見て、将来、私も多様な国の文化や慣習を理解し、患者の気持ちに寄り添える看護師になりたいと思うようになりました。帰国後は引き続き英語の勉強はもちろん、様々な国の人々と積極的に英語でコミュニケーションをとるようにしています。

Q6. 後輩へのメッセージをお願いします。

水谷さん

私は留学に参加して、多様な考えに触れ、視野が広がっただけではなく、国境を越えてずっと仲良くしたいと思える友人に出会えました。留学中、思い通りにいかないこともたくさんあると思いますが、ピンチはチャンスです!一度きりの大学生活、失敗を恐れず、たくさんのことに挑戦して欲しいと思います!

水野さん

私はこの留学に参加して、多様な考え方に触れ、視野が広がりました。日常生活の中でも、物事に対して自分の考えをしっかりと持つと同時に、他の人はどう思うかな?と、自然に他者の意見を尊重できるようになりました。これらの経験を通して、私の人生観が変わったと言っても過言ではありません。少しでも迷っている人は是非参加して欲しいです!

私は留学に参加して、多様な考えに触れ、視野が広がっただけではなく、国境を越えてずっと仲良くしたいと思える友人に出会えました。留学中、思い通りにいかないこともたくさんあると思いますが、ピンチはチャンスです!一度きりの大学生活、失敗を恐れず、たくさんのことに挑戦して欲しいと思います!

水野さん

私はこの留学に参加して、多様な考え方に触れ、視野が広がりました。日常生活の中でも、物事に対して自分の考えをしっかりと持つと同時に、他の人はどう思うかな?と、自然に他者の意見を尊重できるようになりました。これらの経験を通して、私の人生観が変わったと言っても過言ではありません。少しでも迷っている人は是非参加して欲しいです!

友人と食事をした時の写真(写真中央:水谷さん)

友人と観光した時の写真(写真右:水野さん)